\Youtubeにて司法書士のネット集客完全攻略動画も公開中!/

はじめに

近年、司法書士事務所を取り巻く環境は大きく変化しています。大手仲介会社や銀行が特定の司法書士法人を指定するケースが増え、従来の決済業務だけでは安定した売上を確保することが難しくなってきました。このような状況の中、自ら積極的に新規顧客を獲得する手段として、ホームページの重要性がますます高まっています。

しかし、「ホームページを作ったけれど問い合わせが来ない」「どのようなホームページを作れば良いのかわからない」といった悩みを抱える司法書士も少なくありません。実際、私が支援した司法書士事務所では「司法書士に特化した集客システムを250万円で購入したけれど、1人も集客できなかった」という残念な結果に終わっています。

本記事では、司法書士事務所のホームページ制作において押さえるべきポイントから、実際に成果を出すための具体的な施策まで、わかりやすく解説します。3年間で約4,000万円の売上と約3,000万円の利益を生み出した実績を基に、効果的なホームページ制作法をご紹介します。

司法書士がホームページを持つ意義と役割

司法書士にとって、ホームページは単なる情報発信の場ではなく、信頼性を高めるための重要なツールです。依頼者は「この事務所に任せても大丈夫か」「親身に相談に乗ってもらえるだろうか」といった不安を抱えています。ホームページを通じて事務所の理念や実績、スタッフのプロフィール、得意分野などを明確に示すことで、「信頼できる司法書士事務所」としての認知を高めることができます。

特に司法書士が扱う業務は、相続や会社設立など、多くの人にとって馴染みが薄く不安を感じやすい内容です。だからこそ、ホームページでの第一印象や情報の伝え方が重要になります。

多くの人は困りごとや相談先をインターネットで調べます。ホームページがなければ、そうした潜在顧客にアプローチする機会を失ってしまいます。

特に相続や遺言、債務整理などの個人向け業務は、ホームページを通じた集客と相性が良いとされています。これらの業務を必要とする人は具体的な「悩み」を抱えていることが多く、ホームページでその悩みに対する解決策を示すことで、問い合わせや依頼につながりやすくなります。

司法書士事務所は数多く存在します。その中で選ばれるためには、自事務所の強みや特色を明確に打ち出す必要があります。ホームページは、そうした差別化を図るための重要な手段です。

専門分野に特化したサービス内容や地域密着型の対応、事務所独自のこだわりなどをアピールすることで、「この事務所に依頼したい」と思ってもらえる可能性が高まります。

司法書士のホームページ制作で押さえるべき3つのポイント

ホームページ制作を始める前に、まず「誰にアピールしたいのか」というターゲット設定が重要です。ターゲットが明確であれば、コンテンツやデザインの方向性も自然と定まります。

例えば、相続手続きを得意とする事務所であれば、40〜60代の相続に関心を持つ層をターゲットにした内容構成やデザインを心がけるべきでしょう。事務所の強みや他社との差別化ポイントをしっかり把握し、「ホームページで誰に何を伝えたいのか」を具体的に決めることが大切です。

ターゲットが曖昧なまま制作を進めると、必要な情報が伝わらないホームページになりかねません。司法書士によって特化している分野は異なるため、その専門分野を求める顧客を明確にターゲットとして設定することが効果的です。

ホームページでは、ターゲットとなるユーザーのニーズに寄り添った情報提供が重要です。訪問者が抱える問題や悩みに応えるコンテンツを用意することで、信頼関係を築き、最終的に依頼につなげることができます。

例えば、相続や不動産登記といった特定の分野に特化している場合、その分野に関心を持つユーザー向けの具体的で役立つ情報を中心にコンテンツを作成することが効果的です。

どれほどデザインが優れたホームページでも、ターゲットのニーズに応えたコンテンツがなければ、訪問者にとって価値を感じてもらえません。コンテンツこそが、ユーザーの心をつかむホームページの基盤なのです。

訪問者が気軽に問い合わせや予約をできるように、導線を工夫することも重要です。魅力的なホームページでも、訪問者が「この司法書士事務所に相談しよう」と思った時に、問い合わせや予約の方法がわかりにくければ、せっかくのチャンスを逃してしまいます。

問い合わせフォームや予約ボタンは目立つ場所に配置し、固定表示にするなど、ユーザーがすぐにアクションできるよう工夫しましょう。また、電話番号だけでなく、メールアドレスなど複数の連絡手段を提供することで、様々な状況のユーザーが気軽に問い合わせしやすくなります。

導線にこだわることで、訪問者が迷わず行動に移せるようになり、最終的に依頼につながる可能性が高まります。

司法書士のホームページに必要な8つのコンテンツ

事務所の第一印象を決めるトップページは、重要な役割を果たします。訪問してくれたユーザーが最初に目にする部分であるため、どの分野に強みを持つ事務所なのかをしっかり伝え、情報を整理してわかりやすく表示することが大切です。

また、ユーザーの記憶に残るような魅力的なメインビジュアルの作成も欠かせません。スマートフォンでの閲覧を考慮し、縦にスクロールして情報を整理するレイアウトが推奨されます。

集客効果を高めるためには、提供するサービスの詳細を明確に記載することが重要です。訪問者は自分の抱える問題を解決できるサービスを求めているため、どのような業務に対応しているのかを具体的に示す必要があります。

相続手続きや会社設立、成年後見制度などの提供サービスを詳しく紹介することで、訪問者は必要な情報をスムーズに見つけられ、事務所への信頼感も高まるでしょう。

また、司法書士のサービス内容をジャンルごとに分けて整理することで、訪問者は自分の課題に関連する情報を簡単に探せるようになり、問い合わせにつなげやすくなります。

お客様の視点に立ち、事務所の魅力を伝えるには、お客様が抱える課題にどのように寄り添い、解決してきたかを一連の流れで紹介することが重要です。サービス内容を具体的にイメージしてもらうことで、安心感を持ってもらえます。

また、これまでの実績を紹介すれば、事務所への信頼感を自然に高めることができます。さらに、お客様とのつながりが感じられる写真やインタビューを掲載することで、親しみやすさを演出することも効果的です。

実際の声やリアルなエピソードを通じて、事務所の魅力がより伝わりやすくなり、信頼と共感を生むきっかけになります。

事務所の基本情報や特色を紹介することは、訪問者が安心してサービスを利用できる環境を整えるうえで欠かせません。具体的には、事務所の沿革や所在地、アクセス方法を掲載することで信頼性が向上し、訪問者にとって利用しやすい事務所であることを伝えられます。

また、特定の専門分野や対応可能な地域を明確に示すことで、他の事務所との差別化が図れ、競争優位性を強調する効果が期待できます。さらに、事務所の理念や価値観を伝えることで、訪問者に信頼感を与え、サービスの価値や信頼性を一層高めることができるでしょう。

訪問者に安心感を持ってもらうためには、司法書士のプロフィールや顔写真、経歴を紹介することが効果的です。これまでの経験や専門性、対応可能な業務を具体的に記載することで、「この人なら安心してお願いできそう」と感じてもらいやすくなります。

また、司法書士の人柄や親しみやすさも、依頼者にとって重要なポイントの一つです。そのため、自然な笑顔の写真などを掲載し、温かみのある雰囲気を伝えると良いでしょう。

こうした情報や写真を通じて、訪問者が司法書士に親近感を抱き、気軽に相談や依頼がしやすい環境を整えられます。

よくある質問(FAQ)は、依頼者が感じる疑問や不安をQ&A形式で解消できる便利なコンテンツです。伝えたい情報を簡潔にまとめることで、サービスへの理解を深めてもらう効果もあります。

多くのお客様にとって、依頼を決める前に質問や確認で問い合わせをするのは少しハードルが高い行動です。特に、ちょっとした疑問や軽く確認したい内容では、連絡をためらうこともあるでしょう。

そこで、よくある質問と答えをあらかじめ掲載しておくことで、依頼者の不安を解消し、スムーズな依頼につなげることができます。さらに、司法書士側にとっても、同じ質問への対応が減るため、相談や依頼の対応に集中できる時間を確保できるというメリットがあります。

ホームページにコラムやブログを掲載することは、役立つ情報を提供するだけでなく、SEO対策にも効果的であり、ホームページから集客を目指す場合には欠かせない要素です。

例えば、相続関連業務で豊富な経験を持つ司法書士であれば、遺言書や相続問題に関する記事を執筆することで、専門知識をアピールできます。また、相続や不動産登記に関する最新情報を発信すれば、事務所の信頼性を高めるだけでなく、サイト全体を活性化する効果も期待できます。

ブログは専門知識のアピールやSEO対策において非常に重要な役割を果たします。定期的な更新を心がけましょう。

どれだけ魅力的なホームページでも、問い合わせがしづらい設計では利用者に不便を感じさせ、結果的に相談してもらう機会を逃してしまう可能性があります。

依頼を検討している方が迷わず問い合わせできるよう、わかりやすい導線を確保し、適切な場所に問い合わせフォームを設置することが大切です。また、入力項目が多すぎると手間に感じて問い合わせを諦めてしまうことがあるため、必要な情報に絞った簡潔なフォームを用意することをおすすめします。

訪問者の負担を減らし、問い合わせのハードルを下げる工夫を心がけましょう。

ホームページ制作前に知っておきたい2つの基本的な考え方

司法書士事務所のホームページは大きく二つに分けることができます。ひとつは「信頼感を獲得するための事務所公式ホームページ」、もうひとつは「Web集客のための業務特化ホームページ」です。

事務所公式ホームページは、既存の顧客や紹介を受けた見込み客が事務所の情報を確認するためのものです。一方、業務特化ホームページは、相続や遺言、成年後見、民事信託、債務整理などの特定業務に興味を持つ新規顧客を獲得するためのものです。

司法書士の業務は、土地や建物に関する不動産登記と、企業に関する商業登記が代表的な仕事です。しかし、これらの登記業務は税理士や不動産会社からの紹介が多いため、ホームページで積極的に集客する業務とは言えません。

業務特化型のホームページを作成するのであれば、相続や遺言、成年後見、民事信託、債務整理など個人がWEBで司法書士を探すような業務を選ぶようにしましょう。

どちらのタイプのホームページを作るかは、事務所の戦略によって異なります。紹介中心で仕事を獲得している場合は事務所公式ホームページ、Web経由での新規顧客獲得を目指す場合は業務特化ホームページが適しています。

多くの司法書士事務所が「ホームページを作ったけれど問い合わせが来ない」という悩みを抱えています。まずはこの問題の根本的な原因を理解することが重要です。

マーケティングの基本公式として「問合せ数 = 集客数 × 成約率」があります。

成約率1%のホームページに100人の訪問者があった場合、1人が問い合わせをしてくれる計算になります。

実際のケースとして、私が支援させていただいた司法書士事務所ではHP制作会社が作成した、製作費約80万円のホームページを持っていましたが、年に2〜3回の問い合わせしか獲得できていませんでした。Google アナリティクスで確認すると、1日のアクセス数は1件あるかないかという状況でした。

この場合、「問合せが来ない原因」は何だと思いますか?

それは「ホームページへのアクセス数(集客数)の圧倒的な不足」だったのです。アクセス数が不足している状態で、いくらホームページのデザインや内容を改善しても、訪問者がいないという問題を解消しなければ問い合わせは発生しません。

この事例では、アクセス数を増やす施策を実施した結果、3ヶ月で問い合わせ数を25件獲得し、売上は150万円に増加しました。年間2〜3件だった問い合わせを3ヶ月で約10倍にまで増やすことができたのです。

司法書士ホームページの集客方法:SEO対策と検索広告の比較

SEO対策とは、GoogleやYahooなどの検索エンジンでの検索結果で上位に表示されるようにするための施策です。「SEOで1位になってしまえば、継続的な問合せが無料でくる」というのは魅力的な話ですが、現実はそう単純ではありません。

例えば、人口30万人程度の都市で「地域名 + 司法書士」というキーワードの月間検索回数は約300回程度です。検索結果の1位表示がクリックされる率を約20%と仮定すると、月間で60人程度のアクセスが見込めることになります。

成約率1%のホームページであれば、2ヶ月に1回の問い合わせを獲得できる計算になります。月に1回以上の問い合わせを獲得するためには、複数のキーワードで検索上位を獲得する必要があるでしょう。

SEO対策の難しい点は、「地域名」を含まないキーワード(例:「遺言」「会社設立」など)での上位表示が個人事務所や小規模法人では非常に難しいことです。こうした一般的なキーワードでは全国の大手法人や銀行などと競争になり、彼らのサイトは数千ページものコンテンツと数千〜数万のリンクを持っているため、対抗するのは困難です。

したがって、現実的なSEO戦略としては、「地域名 + 業務名」のような地域に特化したキーワードを複数狙っていく必要があります。ただし、これには時間と継続的な投資が必要で、効果が出るまでに3ヶ月〜半年はかかることを覚悟しなければなりません。

検索広告(リスティング広告)は、検索エンジンの検索結果の上部に表示される広告です。SEO対策と異なり、即日で上位表示が可能で、費用対効果を測定しやすいのが特徴です。

検索広告の主な特徴は以下の通りです。

- 1日1円から始められる

- 広告を表示させるのは無料だが、クリックごとに広告費がかかる

- 広告費はオークション形式で変動する

- 広告を出せば、すぐに上位に表示できる

- 表示させる対象者の属性(地域、年齢など)を選べる

検索広告の大きなメリットは、SEO対策では難しい「遺言」「会社設立」といった地域名を含まないキーワードでも、すぐに上位表示が可能な点です。これにより、より多くの潜在顧客にアプローチできます。

また、仕事が忙しい時期は広告を停止し、閑散期には広告を出すといった調整も容易にできます。これは決済業務が多い司法書士にとって、月初の暇な時期に仕事を増やすといった戦略的な運用が可能になるメリットがあります。

検索広告で重要なのは「かけた広告費より、大きな売上を獲得する」という方程式を成立させることです。例えば、会社設立の報酬が8万円で、1件獲得するための広告費が3万円なら、5万円の利益が出ます。この方程式が成立していれば、広告を続けるほど利益が積み上がっていきます。

私が支援させていただいた司法書士事務所の事例では、検索広告を始めた初月から黒字化に成功し、その後も緊急事態宣言時など特殊な状況を除いて継続的に利益を上げることができました。

成約率を高める2つの重要戦略

ランディングページとは、1ページで完結する長いページのことで、「セールスしたい順番に読んでもらえるような設計」になっています。通常のホームページが訪問者に好きな順番で情報を閲覧してもらう設計なのに対して、ランディングページは設計者が意図した順序で情報を伝えることができます。

これは、カリスマ営業マンが商品の売り込みをする際に、いきなり価格を提示するのではなく、顧客の悩みに共感し、解決策を提示し、競合との差別化を図った上で初めて価格を伝えるというプロセスと同じ原理です。

そしてランディングページの成約率は通常のホームページの約2倍と言われておりWEB集客においては非常に有益な手段となっています。

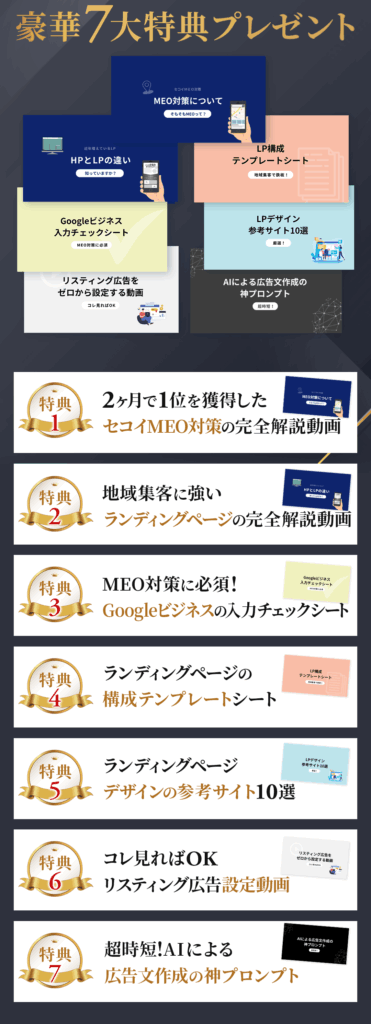

効果的なランディングページを作成するためのテンプレートとして「PASONAの法則」があります。これは以下の要素で構成されています。

- Problem(問題):訪問者が抱える問題や悩みを明確に示します

- Agitation(煽り):その問題を放置するとどうなるかを伝え、危機感を煽ります

- Solution(解決):問題の解決策として自社のサービスを提示します

- Narrowing Down(緊急・限定):今すぐ行動する理由を提示します

- Action(行動):具体的な行動を促します

例えば、遺言書作成サービスのランディングページでは以下のように構成できます。

- Problem:「日本では、相続財産をめぐる争いが絶えません」

- Agitation:「あなたの資産が5000万円以下なら危険です。相続争いの75%以上は資産5000万円未満だからです」

- Solution:「遺言書を作成することで、相続の分配を指定でき、争いが起きる余地をなくせます」

- Narrowing Down:「今月限定で無料相談会を開催しています。認知症になってからでは遺言書は無効になる可能性があります」

- Action:「今すぐこの電話番号に連絡してください」

ランディングページはデザインの美しさよりも、成約率を高めることが目的です。高額な費用をかけて見栄えの良いページを作っても、成約率が上がらなければ意味がありません。重要なのは「どんな情報をどんな順番で伝えるか」です。

マーケティングの原則として、特定の業務に特化したほうが成約率が高まることが知られています。コロンビア大学の「ジャムの法則」という実験では、24種類のジャムを置いた店と6種類のジャムを置いた店を比較したところ、6種類に絞った店のほうが購入率が10倍も高かったという結果が出ています。

司法書士事務所においても同様のことが言えます。「会社登記、遺言、相続、不動産登記など何でも対応できます」というメッセージよりも、「相続に特化した司法書士事務所です」というメッセージのほうが、相続で悩んでいる人には響きやすいのです。

業務特化の考え方は検索広告と非常に相性が良いです。検索広告ではキーワードを指定できるため、例えば「会社設立」で検索している人に「会社設立に特化した司法書士」というメッセージを出すことができます。これにより、成約率が大幅に向上します。

特化する業務の選び方については、以下の2つのアプローチがあります。

- 既に獲得できている業務がある場合

その業務に特化するのが最も早道です。既に実績があるということは大きなアドバンテージです。 - これから力を入れる場合

「相続」がおすすめです。需要が多く、比較的高単価を狙えるからです。

ただし、地域によっては相続に特化した事務所が多く、競争が激しい場合もあるため、事前のリサーチが重要です。

実際に、私が支援させていただいた司法書士事務所では相続に特化したランディングページを作成し、検索広告と組み合わせることで、3年弱で売上4,000万円、利益3,000万円を達成しました。

司法書士のホームページデザイン:参考事例と選び方

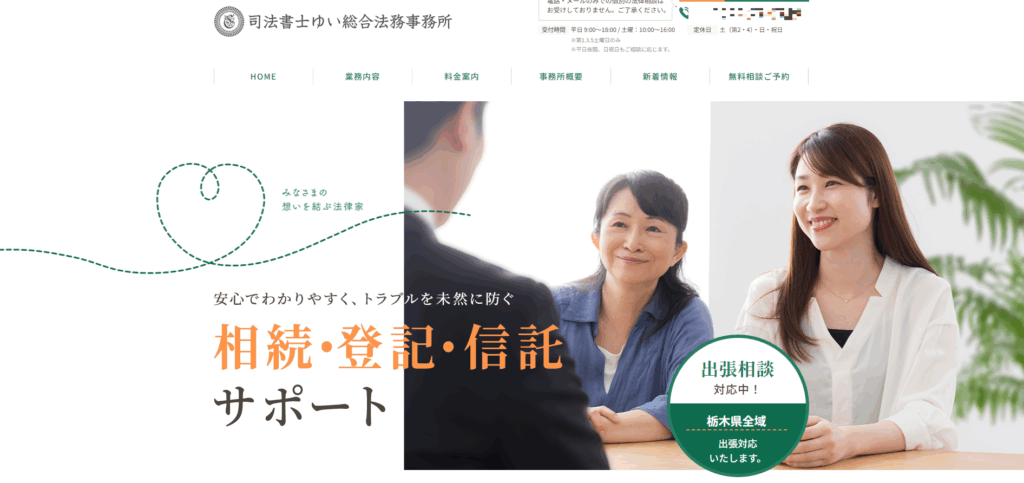

司法書士事務所のホームページでは、顔が見える安心感を提供することが重要です。実際の司法書士の顔写真を大きく使ったデザインは、「どんな人が経営する事務所なのか」を訪問者に伝え、信頼感を高める効果があります。

例えば「司法書士ゆい総合法務事務所」では、緑やオレンジといった「優しさ」や「暖かさ」を表現する色を採用し、ハートマークのモチーフを使用することで、「お客様に寄り添った相談スタイル」を表現しています。

このようなデザインは、特に個人向けの業務(相続、遺言、債務整理など)に強みを持つ事務所に適しています。訪問者に「この人なら話を聞いてくれそう」「親身になって対応してくれそう」と感じてもらうことができます。

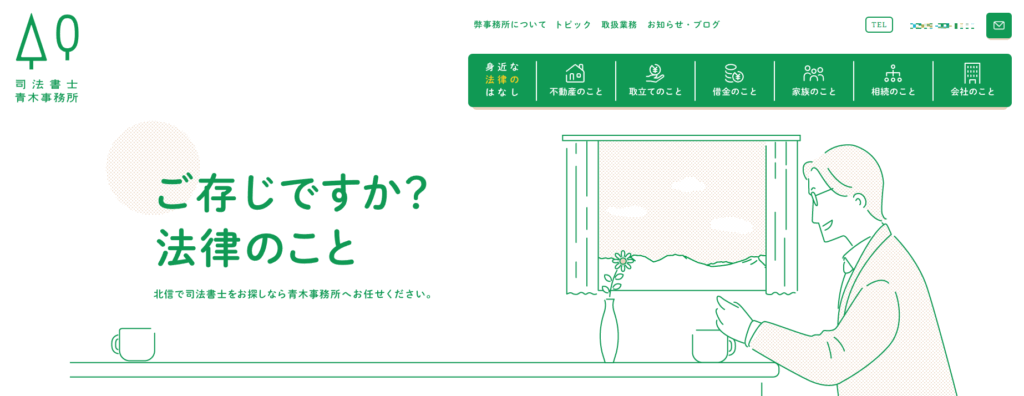

法律関連のサービスは堅いイメージがあるため、イラストを効果的に用いることで親しみやすさを演出する手法も有効です。特に、初めて司法書士に相談する人にとっては、敷居の高さを感じさせないデザインは大きな魅力となります。

「井上司法書士事務所」のホームページでは、落ち着いた配色と整然としたレイアウトを基本としつつも、写真よりもイラストやアイコンを多用することで親しみやすさを表現しています。創業1961年という長い歴史を持ちながらも、重厚感ではなくポップで軽やかなデザインを採用することで、信頼性と親しみやすさを両立させています。

また「司法書士青木事務所」では、白い背景に柔らかい線で描かれたイラストや丸みのあるボタンを配置し、ポップな可愛らしさを演出しています。「ご存知ですか?」などの問いかけるフレーズも、訪問者への優しさを感じさせます。

イラストを活用したデザインは、特に若い世代や法律サービスに不慣れな層をターゲットとしている場合に効果的です。集客したいサービスや対象となるターゲット層に合わせてデザインを考えるようにしましょう。

司法書士事務所のホームページデザインを選ぶ際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。

- ターゲット層との親和性

高齢者が多いターゲットなら見やすい大きな文字、法律サービスに不慣れな層なら親しみのあるイラストなど - 事務所の強みやイメージ

堅実さを強調したいなら落ち着いた色調、親しみやすさならポップな色使いなど、事務所が訴求したいイメージに合わせたデザインを選びましょう - 提供するサービス内容

相続や遺言に特化しているなら温かみのあるデザイン、企業法務なら信頼感のあるシンプルなデザインなど - 地域性

地域に根差した事務所であれば、地元の特徴や景観を取り入れたデザインも効果的です - 使いやすさ

デザイン性だけでなく、訪問者が必要な情報に簡単にアクセスできるユーザビリティも重要です

デザインにこだわりすぎて表示に時間がかかったり、メニュー構成が複雑だとユーザーが離脱してしまいますので注意が必要です

実際のところ、デザインは「見た目が良い」だけでは不十分です。訪問者がストレスなく情報を得られ、問い合わせまでスムーズに進めるような機能性も兼ね備えたデザインを選ぶことが大切です。

ホームページ制作の方法:自作vs制作会社依頼

予算を抑えてホームページを制作したい場合、自作という選択肢もあります。WordPressなどのCMSを使えば、専門的な知識がなくても見栄えの良いホームページを作ることができます。以下に自作の手順を紹介します。

①レンタルサーバーとドメインの契約

まずはホームページを公開するための基盤となるレンタルサーバーとドメインを契約します。サーバーは信頼性や速度が高いものを選び、ドメインは事務所名や地域名を含む英語やローマ字表記のものを取得するのがおすすめです(例:osaka-legal-office.com、yokohama-shihoushoshi.jp など)。

おすすめのレンタルサーバーとしては、エックスサーバーなどが安定性と機能性のバランスが良いとされています。

②WordPressのインストール

多くのレンタルサーバーでは、管理画面から簡単にWordPressをインストールできる機能が提供されています。WordPressは、直感的に操作できるため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

③デザインテーマの選択・導入

次に、WordPressのテーマ(デザインテンプレート)を選びます。無料テーマも多数ありますが、司法書士事務所の信頼性や専門性を伝えるためには、有料テーマを検討する価値があります。

「SWELL」などの有料テーマは、直感的な操作で編集できる機能や、表示速度の速さが特徴で、SEOにも強いとされています。テーマを適用するだけで、見栄えが良く、訪問者に信頼感を与えるホームページを簡単に作成できます。

④プラグインの導入

WordPressの機能を拡張するためのプラグインを導入します。特にSEO対策用のプラグイン(Yoast SEOやAll in One SEO Packなど)は、検索エンジンでの表示順位を高めるために重要です。その他、お問い合わせフォーム作成、セキュリティ強化、バックアップなどの機能を持つプラグインも有用です。

⑤コンテンツの作成と公開

テンプレートのダミーテキストや画像を、実際の事務所情報や提供サービスの内容に置き換えていきます。先に述べた「司法書士のホームページに必要な8つのコンテンツ」を意識して情報を整理し、写真やイラストなども適宜追加していきましょう。

⑥最終確認とメンテナンス

すべてのページを作成したら、リンク切れやレイアウト崩れがないか確認します。スマートフォンでの表示も必ずチェックしましょう。また、SSL対応も忘れずに行います。公開後も定期的に情報を更新し、セキュリティ対策も怠らないことが重要です。

ホームページ制作を専門会社に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

- プロのデザインとコーディング:洗練されたデザインと安定した動作を実現できます

- SEO対策のノウハウ:検索エンジンで上位表示されるための専門的な施策を盛り込めます

- コンテンツ作成のサポート:専門的な知識を一般の人にもわかりやすく伝えるコンテンツ作成をサポートしてくれます

- 時間の節約:司法書士業務に集中でき、ホームページ制作にかかる時間や労力を節約できます

- 継続的なサポート:更新やトラブル対応などのアフターサポートが受けられる場合が多いです

制作会社に依頼する場合は、司法書士事務所のホームページ制作実績がある会社を選ぶと、業界特有のニーズや効果的な表現方法を理解してもらいやすいでしょう。

ただし、制作会社に依頼する際は、単にデザイン性の高いホームページを作るだけでなく、「問い合わせや相談につながるホームページ」という目的を明確に伝え、その実現のための提案を求めることが大切です。

HP制作になると、複数ページの制作が必要であったり、メニュー構成などの導線やデザインも複雑になります。制作会社に依頼する場合数十万~百万円単位での製作費が必要になる場合が多いです。公式HPを作りたい、というような場合は依頼を検討してみても良いでしょう。

また、集客の観点から考えてみても、ある程度デザインにまとまりがあったり、見やすさや専門性を感じられるHPの方が印象は良いです。まずは一旦ベースとして制作会社に依頼して作ってもらい、修正などは自分ができるようであれば自分で行っていく、という方法がおすすめです。

私が支援した司法書士事務所のように100万円近い費用をかけて制作したHPでも集客(アクセス)が取れていなかったように、集客を目的にする場合必ずしも高額な制作費が必要というわけではありません。

LPであれば1ページ構成となっていて、制作会社に依頼した場合も10万円~30万円ほどで制作が可能な場合が多いです。なので集客数を増やしたい、依頼に繋げたい、という場合は特化LPをまず作ってみるのが良いでしょう。

ホームページの集客力を高めるための追加施策

MEO対策とは、Googleマップ上で事務所情報を最適化し、地域検索での表示順位を高める施策です。「地域名+司法書士」で検索すると、検索結果の上部にGoogleマップと複数の事業者情報(ローカルパック)が表示されることがあります。このエリアに表示されることで、多くの潜在顧客の目に留まりやすくなります。

MEO対策の基本は、Google ビジネス プロフィールに事務所の情報や営業時間、住所などを正確に登録することです。さらに以下のポイントを押さえることで、より効果的なMEO対策が可能になります。

- ビジネス情報の最適化

事務所名、住所、電話番号などの基本情報を正確に記入し、ウェブサイト上の情報と一致させます

※A町123-4の場合、表記がA町123番地の4など異なっているとGoogle側が同じビジネスと認識できずMEO対策の効果が発揮できない可能性があります - 事業内容の詳細記入

対応エリアや提供サービス、特徴などを詳しく記入します - 写真の追加

事務所の外観や内装、スタッフの写真などを追加し、訪問者に安心感を与えます - 口コミの獲得

満足していただけた依頼者に口コミを依頼し、信頼性を高めます - 投稿機能の活用

新サービスの案内やセミナー情報など、定期的に投稿を行います

MEO対策は比較的短期間で効果が現れやすく、特に地域に密着した司法書士事務所にとっては効果的な集客手段となります。

SNS(FacebookやX(旧Twitter)など)を活用することで、より広範囲にサービスや専門知識をアピールできます。特に以下のような活用法が効果的です。

- 専門知識の発信:相続や会社設立などに関する有益な情報を定期的に発信します

- 事務所の雰囲気紹介:スタッフの日常や事務所の様子を投稿し、親しみやすさをアピールします

- セミナーや相談会の告知:イベント情報を拡散し、参加者を増やします

- ユーザーとの対話:コメントやメッセージに返信することで、信頼関係を構築します

SNSは堅いイメージがある司法書士事務所を身近に感じてもらうのに有効です。また、ホームページでは伝えきれない事務所の雰囲気や人柄を伝える場としても活用できます。

司法書士向けのポータルサイトに掲載することで、すでにSEO対策が施されたプラットフォームの恩恵を受けることができます。「士業らくらく検索ネット」や「司法書士検索サイト」などが代表的なポータルサイトです。

ポータルサイトのメリットは、すでに検索エンジンで上位表示されていることと、司法書士を探している明確な意図を持ったユーザーが訪れることです。料金形態は月額制や成果報酬制などがありますが、即効性が高いため、すぐに集客を始めたい場合に有効です。

ただし、掲載料が高額になる場合もあるため、費用対効果を十分に検討し、初期費用を抑えられるサイトを選ぶのがおすすめです。

成果を出すホームページ運営のための継続的な改善

ホームページの効果を高めるには、データに基づいた継続的な改善が欠かせません。Google アナリティクスやGoogle サーチコンソールなどのツールを活用して、訪問者の行動を分析しましょう。

具体的には以下のような分析が可能です。

- アクセス数と流入経路:どれだけの訪問者がどのような経路でサイトに訪れているかを把握します

- 人気ページの特定:どのページが最も閲覧されているかを確認し、そのページの改善や類似ページの作成を検討します

- 離脱率の高いページの発見:訪問者が離れやすいページを特定し、改善します

- 検索キーワードの分析:どのような検索語でサイトが見つかっているかを分析し、コンテンツ戦略に活かします

- コンバージョン率の測定:問い合わせなどの目標達成率を測定し、導線の最適化を図ります

これらのデータを定期的に確認し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回していくことで、ホームページの効果を継続的に高めることができます。

検索エンジンは新しいコンテンツや更新されたコンテンツを高く評価する傾向があります。また、訪問者も最新の情報を求めています。ホームページの効果を持続させるためには、以下のような取り組みが重要です。

- 新規コンテンツの追加:定期的にブログやコラムを更新し、サイトに新鮮さを保ちます

- 既存コンテンツのリライト:古くなった情報を最新の内容に更新し、読みやすさも改善します

- 法改正への対応:司法書士業務に関わる法律改正があった場合は、速やかに関連コンテンツを更新します

- 成功事例の追加:新たな成功事例があれば、実績として追加します

特に司法書士の業務は法律や制度の変更の影響を受けやすいため、常に最新の情報を提供することが信頼性の維持につながります。

ホームページ制作の成功事例:売上4,000万円を達成した実例

ここで、実際に私が集客支援を行い、成功した司法書士事務所のホームページ制作と集客戦略の事例を紹介します。この事務所では、3年間で約4,000万円の売上と約3,000万円の利益を達成しました。

まず、現状分析から始めました。この司法書士事務所では、HP制作会社が作成した80万円のホームページを持っていましたが、年間の問い合わせは2〜3回程度で、売上も10万円程度と低迷していました。

Google アナリティクスで確認すると、1日のアクセス数は1件あるかないかという状況でした。問い合わせが来ない根本的な原因は「ホームページへのアクセス数の圧倒的な不足」だったのです。

この分析を基に、まずはアクセス数を増やす施策を実施することにしました。同時に、どの業務に特化するかを検討し、相続関連の業務をメインターゲットに設定しました。相続は需要が高く、比較的高単価が期待できるからです。

アクセス数を増やすために検索広告(リスティング広告)を活用し、成約率を高めるために相続に特化したランディングページを作成しました。

検索広告の運用では、「遺言」「公正証書遺言」「相続手続き」などのキーワードを選定し、地域や年齢などのターゲット設定も最適化しました。ランディングページは「PASONAの法則」を参考に、訪問者の悩みに共感し、解決策を提示する流れを作りました。

こうした施策により、開始から3ヶ月で問い合わせ数25件、売上150万円という成果を上げることができました。その後も改善を続け、3年間で約4,000万円の売上を達成しました。

この事例から学べる成功のポイントは以下の通りです。

- 問題の正確な把握

「デザインが悪い」や「コンテンツが足りない」などの表面的な問題ではなく、「アクセス数の不足」という根本的な問題を特定できました - 即効性のある施策の選択

数ヶ月〜半年かかるSEO対策ではなく、即日効果が出る検索広告を選択しました - 業務の特化

「なんでも屋」ではなく、相続に特化することで成約率を高めました - 成約率向上の工夫

ランディングページを活用し、訪問者の行動を促す導線を最適化しました - データに基づく継続的な改善

アクセス解析ツールを活用し、常にパフォーマンスを測定・改善しました

この事例は、単にホームページのデザインやコンテンツを改善するだけでなく、「集客」と「成約」の両面から総合的に取り組むことの重要性を示しています。

おわりに:成功するホームページ制作のために

司法書士のホームページ制作において最も重要なのは、「訪問者をどのように獲得し、どのように問い合わせに導くか」という視点です。魅力的なデザインやコンテンツも重要ですが、それらはあくまで集客と成約を実現するための手段であることを忘れてはいけません。

本記事で紹介した内容について、ポイントをまとめていきます。

- 集客と成約の両面からのアプローチ

ホームページへの訪問者を増やす施策と、訪問者を問い合わせにつなげる施策の両方が必要です - 業務の特化

「なんでも屋」ではなく、特定の業務に特化することで成約率が高まります - 明確なターゲット設定

誰に向けたホームページなのかを明確にし、そのターゲットに響くコンテンツを作成します - 導線の最適化

訪問者がスムーズに問い合わせできるよう、導線を工夫します - データに基づく継続的な改善

アクセス解析ツールを活用し、常にホームページの効果を測定・改善します

司法書士事務所を取り巻く環境が厳しさを増す中、ホームページを通じた新規顧客獲得は今後ますます重要になるでしょう。本記事の内容を参考に、成果の出るホームページ制作に取り組んでいただければ幸いです。

ただし、ホームページ制作は一度作って終わりではなく、継続的な運用と改善が必要な長期的な取り組みです。焦らず着実に、一歩ずつ改善を重ねていくことが、最終的には大きな成果につながります。

皆様の事務所のホームページ制作と集客の成功を心より願っています。

この記事があなたの司法書士事務所の集客力向上に役立つことを願っています。ホームページ制作について、さらに詳しい情報や個別のアドバイスをご希望の方は、ぜひコメント欄やお問い合わせフォームからご連絡ください。皆様のビジネスの成功を心より応援しています。